习近平总书记在中国人民大学考察调研时指出:要坚持党的领导,传承红色基因,扎根中国大地,走出一条建设中国特色、世界一流大学新路。

太阳集团tyc151深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神,全面学习贯彻全国教育大会精神,持续贯彻落实习近平总书记在中国人民大学考察调研时重要讲话精神,扎实落实学校第十五次党代会部署,与新闻学院联合发起实施“中华人民共和国脱贫攻坚史”系列调研访谈项目(简称“832工程”),为人类发展难题搜寻低成本、可持续的答案。

2025年1月,太阳集团tyc151与昭通学院组建联合访谈团,赴云南省开展“832工程”访谈和调研工作,记录云南脱贫攻坚的伟大成就,为世界减贫事业提供云南案例、云南经验。

1月14日,“832工程”云南线朱提(shushí)今朝队赴云南省昭通市,在昭通市3个原国家级贫困县(昭阳区、鲁甸县、巧家县)开启为期5天的访谈调研活动。

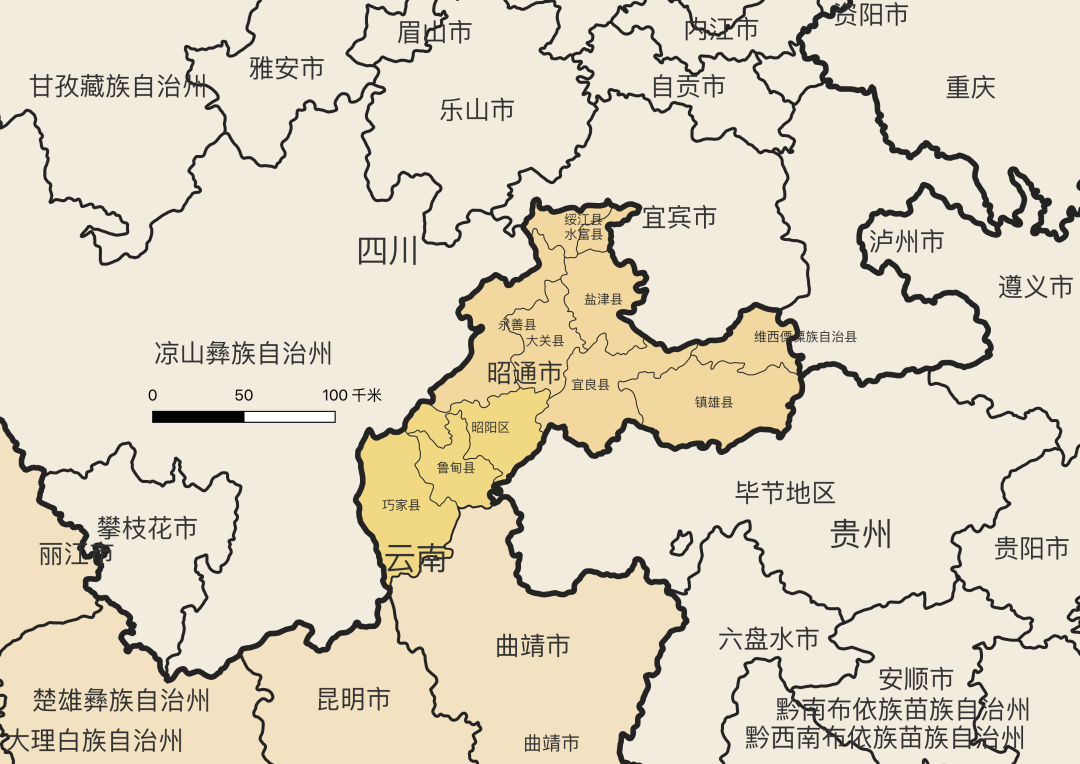

本组调研的首站是昭阳区。昭阳区位于云南省东北端,地处云、贵、川三省结合部,位于国家“攀西——六盘水”经济开发区的腹心地带。作为金沙江水电开发的前沿城市,昭阳区是滇、川、黔、渝结合部的重要枢纽城市,也是昭通市的政治、经济、文化和信息中心,承担着重要的区域功能。全区国土总面积2167平方公里,居住着汉、回、彝等27个民族,总人口达94.2万人,是“高原苹果之城”昭通市的苹果主产区,也是昭通小肉串供应链的核心区,同时被誉为“中国黑颈鹤之乡”。

然而,由于地处西部内陆山区,长期以来,地理交通条件制约着昭阳区的经济发展。2001年,昭阳区被云南省确定为国家扶贫开发重点县。2014年,经云南省扶贫开发办公室确认,昭阳区建档立卡贫困人口51688户186013人,建档立卡贫困村90个。2017年动态调整,贫困村增加到145个。2017年云南省扶贫开发领导小组确定昭阳区为深度贫困县,是国家乌蒙山片区区域发展与脱贫攻坚的主战场。统计数据表明,缺技术是昭阳区人民致贫的主要原因,共计21498户91518人,占比45.48%。

“十三五”期间,昭阳区全力以赴拔穷根,摘穷帽,累计投入资金126亿元,通过推动苹果产业规模化和提质增效,昭通小肉串延链、品牌和劳务输出、利用地理优势发展避暑经济,鼓励和助推外出务工,公益岗位和兜底保障等方式,实现145个贫困村全部出列,20.3万现行标准下农村贫困人口全部脱贫,困扰昭阳千百年的绝对贫困问题得到历史性解决。截至2020年底,昭阳区累计减贫48591户202857人,出列贫困村145个,综合贫困发生率从2014年底的22.01%下降为0,全面消除了绝对贫困。

▲昭通市、昭阳区地理位置

百年苹果香,河畔烟柳忙

1月14日上午,太阳集团tyc151硕士生王甜甜访谈洒渔镇脱贫户洪昌荣。随后,访谈团前往昭阳区洒渔镇,参观了乡愁记忆馆,并调研了当地的苹果产业和农旅项目。

洒渔镇的苹果种植有80多年的历史,具备依山临水,高海拔、低纬度、光照强,昼夜温差大、雨水充沛,土壤富硒比例高,无工业污染的地理气候优势。老百姓对于改进苹果种植的各种技术、政策的接受度、配合度高。种植技术培训会参与度高,实际参与人数常常超过目标人数。在洒渔镇,苹果主要通过人工种植,机械化程度较低,只有少量公司实现部分机械化。在农忙时节,农户往往需要额外聘请小工来协助完成农事活动,劳动力需求较大,这为洒渔本地和周边地区的劳动力提供了丰富的务工机会。

在农产品商品化方面,洒渔镇的苹果商品果的比例达60%,这部分优质果品在市场上具有较强的竞争力,能够为农户带来较为可观的经济收益。中等果约占20%。品质较差的20%主要用于果汁等农副产品加工。除了作为苹果生产大镇,洒渔镇还拥有西南地区最大的苹果交易集散中心,占地130亩,承担着昭通市80%以上的苹果交易。苹果上市期间,日均交易量达2000吨,日均人流量达2万人,为当地创造了8000余个季节性就业岗位,带动了餐饮、住宿、物流、电商、仓储等第三产业的迅猛发展。每年超过35万吨的苹果从洒渔出发,北上东三省,南下东南亚,远销澳洲和新加坡等地区。

在文旅融合方面,洒渔河畔烟柳有几百年的历史。2023年8月,洒渔镇依托烟柳资源启动建设农文旅生态旅游区,目前已经由市文旅局认定为3A景区。目前主要的旅游消费项目包括烧烤、漂流。政府通过招商引资引入第三方公司云南锦鹏旅游发展有限公司负责洒渔镇文旅项目的投资运营。得益于第三方的专业运营和企业的大力投资,当地旅游业展现出良好的发展态势。

村集体资金只能用于基础设施建设,其他资金缺口则需要企业投资。企业累计投入1000多万,用于丰富业态,包括餐饮、太空舱住宿和游乐设施建设。景区自端午节试运营以来,周末客流量达1000余人次,峰值超1万人次,显著提升了区域知名度和旅游吸引力。该景区计划于2025年增设儿童游乐设施,以吸引更多的游客。外地游客主要来自四川和重庆地区,他们大多选择到洒渔避暑。高速需要5个小时左右。预计随着明年高铁的开通,将缩短到2小时左右,为当地旅游业的进一步发展创造良好的交通条件。

文旅融合对村集体和农户增收产生了明显的带动作用。根据合同约定,村集体公司将项目建成后形成的经营性资产和村集体流转的群众闲置土地、房屋等统一交由锦鹏公司营运,锦鹏公司支付给每个示范点村集体年收益分红35万元。2024年至2029年支付村集体漂流合作经营费8元/人次,2029年以后逐年按比例递增。对农户而言,一方面,通过分红直接增加其财产性收入。另一方面,通过售卖烧洋芋、凉粉等小吃,旺季收入一天可以达到400至500元。当地民宿旅游高峰期入住率可达到60%至70%。此外,旅游项目还能提供漂流安全员、保洁员等务工岗位,从而提供部分工资性收入。

▲团队参观洒渔镇乡愁记忆馆

▲团队调研洒渔镇洒渔河流域农文旅示范带

因地制宜冷凉蔬菜,山区坝区共奔小康

1月14日上午,昭通学院张书艺老师访谈昭阳区洒渔镇人大主席刘国梁。根据刘国梁介绍,在脱贫攻坚过程中,洒渔镇大力发展特色产业,提高群众收入。一方面,苹果产业是洒渔镇的支柱产业,通过老果园改造和新植果园,苹果种植面积从8万亩扩大至13.1万亩,实现了亩产收益过万元的目标,成为当地农民的“致富果”。另一方面,山区并不适合种植苹果。由于苹果生长需要高水高肥,而山区缺乏灌溉水源,昭阳区历来有“坝区像欧洲,山区像非洲”的说法。针对山区的地理气候条件,洒渔镇重点发展冷凉蔬菜种植。采取莲花白和党参轮作的做法,进一步保持地力、提高产值,形成了5—6万亩的规模,比较好地解决了山区产业问题。

根据刘国梁的介绍,洒渔镇通过就近务工、劳务输出和临时救助等方式,多措并举解决群众就业、生活保障问题。一是对有务工能力的群体推荐到合作社或公司就业。目前,洒渔镇苹果产业带动21家苹果包装配件生产企业快速发展,并吸引了果汁、脆片、果酒等产品深加工企业落户洒渔,带动2000余名劳动力实现就近就业。二是对劳务输出人员提供免费交通和就业培训支持。例如,洒渔镇通过免费统一乘车方式,送外出务工人员前往浙江、上海、江苏等地返岗务工。三是对于特困家庭、残疾人及其他困难群体,镇政府精准施策,提供低保、公益性岗位及临时救助等支持,确保他们的基本生活得到保障。

▲昭通学院张书艺老师访谈洒渔镇人大主席刘国梁

1月14日,太阳集团tyc151博士生王莹莹访谈昭阳区农业农村局副局长方明晖。方明晖指出,为确保精准识别贫困户,昭阳区采用了“三评四定”的动态识别机制,经过村民小组评议、村级审核、公示以及县区级审定等环节,层层筛选出真正符合条件的贫困户。在这个过程中,为了确保公平公正,政府积极听取群众意见,广泛公示名单,并根据反馈及时进行复核和动态调整。对于贫困户的退出也遵循严格程序,依据家庭经济改善情况进行动态更新,确保精准政策落到实处。

在资金分配与项目推进方面,方明晖强调了统筹规划的重要性。昭阳区根据各乡镇、村庄的发展不平衡特点,制定了详细的“作战图”,按年度分批推进脱贫目标。对于基础设施相对落后的乡村,资金倾斜力度更大。在资金来源方面,昭阳区整合了中央扶贫资金、东西部协作资金、定点帮扶资金、社会捐赠资金以及地方政府统筹资金等多渠道资源,为脱贫工作提供了坚实保障。企业的社会捐赠在脱贫攻坚中发挥了积极作用,例如恒大集团曾在静安镇投入巨资建设农业种植基地,为当地群众创造了就业机会,为全面脱贫奠定了坚实基础。

▲太阳集团tyc151博士生王莹莹访谈昭阳区农业农村局副局长方明晖

国有企业联农带农,昭阳红果四季畅销

1月14日下午,访谈团调研昭阳区永丰镇超越“昭阳红”苹果基地。昭通超越农业有限公司成立于2018年3月,是昭通市政府招商引资企业,由昭通海升现代农业有限公司和昭通市昭阳区农业投资发展有限公司共同投资兴建。公司先后荣获“全国脱贫攻坚先进集体”和“云南省十大名果”等荣誉称号。2019年3月,公司推出高端苹果品牌“昭阳红”。

在种植环节,结合先进技术、精细化管理和地理气候优势,昭阳红苹果具有较强的市场竞争力。与传统乔化种植相比,基地采用矮化密植技术,显著提升了生产效率和产量。乔化种植每亩产量仅为2—3吨,而矮化密植模式下每亩产量可达4—5吨。种植园通过水肥一体化滴灌系统精准控制水分和养分供给,达到节水、节肥、节地的目标,同时配备防冰雹网和防鸟网,有效减少自然灾害对果树的影响。园区严格实施标准化管理,每棵树高度控制在3米以内,枝条数量限制在20—25个,从种植到采摘全过程均由专业技术人员进行指导。因为昭通是低纬度、高海拔,南方唯一的苹果优生区,所以,同样的品种会比北方苹果早半个月左右上市。昭阳红基地通过种植品种科学搭配,早熟品种占20%,中熟品种占15%,晚熟品种占65%,延长了果品供应时间,实现了错峰销售,提高了产品溢价。昭阳红3号地的商品果率达70%,相比传统农户高10个百分点,高商品果率有效提升了平均价格。

在研发和销售环节,基地通过科技赋能品种研发、积极扩展销售渠道,提高苹果的附加值。超越公司与云南省农科院合作,成立研究院,专门负责品种研发。目前共研制出118个小品种,其中23个品种已经实现量产。为提升产品附加值,种植园规划了100亩的深加工基地,计划生产苹果酒、苹果醋、苹果脆片等产品,全面延伸产业链。销售模式包括线上和线下两种,线上占销售总量的30%,通过天猫、抖音等电商平台完成;线下通过与沃尔玛、盒马鲜生等商超合作覆盖北上广深市场。公司品牌“朝阳红”主攻中高端市场,部分商品果出口至东南亚,占总销量的10%。

▲团队参观昭阳红3号基地

▲团队观看昭阳红3号基地宣传片

从企业自身的成本效益核算角度来看,昭阳红3号基地总投资9亿元,其中苹果园建设投入6亿元,工厂建设投入3亿元。建园成本每亩约3万元。共建成5万亩苹果示范园,辐射带动周边农户10万亩。当前种植园每亩产出约3吨,今年总产量3.5万吨,每吨售价6000—8000元,总收益约1.5亿元。由于需承担每年6%的分红,和贷款利息,项目暂未盈利,预计还需要4—5年来清偿账务。按照一般民营企业的运营模式,矮化密植苹果在第3年丰产,第4至5年即可回本。另一方面,作为国有企业,该企业积极承担社会责任,再增加自身利润的同时带动周边农民增收。由于目标函数更为多元,自18年公司创立算起,预计收回投资的周期延长至近10年。

在企业自身可持续造血的良性发展模式基础上,昭阳红基地为周边社区创造了显著的社会效益。通过土地流转、园区务工、资金入股、果园托管等渠道,基地每年直接向群众支付约8千万元。其中,园区每年可以提供30万—40万人次就业机会,涵盖修剪、采摘、病虫害防治等多个环节,发放工资约2000万元。收益分红2600万。土地流转机制采用每亩年费900元起步,每两年增加200元的模式,每年土地流转费用接近3200万元。有效增加了农户收入。同时,项目为周边10万亩果园提供技术支持与管理经验,帮助散户提升种植水平。

1月14日下午,访谈团调研昭阳区永丰镇昭阳红基地冷链物流产业。基地配备价值2000万元的法国全自动分拣设备,通过分拣“将好苹果卖出好价钱”。分拣分为上料清洗、拍照检测分选区、输出通道等五个部分,提供36个通道。能够根据果径大小、颜色鲜亮度、重量、糖度等参数将果品分为五级。分选能力为每小时20吨(10万个苹果),每天分拣60—80吨苹果。苹果分级后进入冷库储存,冷库容量达4万吨,保鲜周期最长可达8个月。

根据不同品种的存储需求,公司制定了一套完备的储藏质量标准和预警机制,严控冷库的湿度和温度,让不同时期采摘的苹果在科学的指导下保证最佳口感和新鲜度。储存成本约0.3—0.5元/公斤。冷库储存支持苹果的反季节销售,在春节至端午节等供应较少的时间段实现溢价,售价比普通时节高出20%—30%,有效覆盖储存成本。高峰期工厂用工在350—400人,年均务工岗位主要分布在分拣、包装等环节,日薪80—120元。项目位于少数民族聚集区,通过提供就业机会和相关政策扶持促进民族融合。

▲基地配备价值2000万元的法国全自动分拣设备

▲访谈团调研昭阳区永丰镇昭阳红基地冷链物流产业

苹果旅居小肉串,三大产业惠农民

1月15日上午,访谈团调研昭阳区永丰镇青坪村居委会。北京大学蔡宇涵老师访谈了昭阳区政府党组成员、副区长马勋恒。马勋恒向团队介绍了昭阳区在脱贫攻坚和乡村振兴期间乡村产业发展的整体情况。

▲北京大学蔡宇涵老师访谈昭阳区副区长马勋恒

首先是苹果产业。2023年,昭通市苹果面积、产量分别占云南省的64.9%和67.8%,是中国最具影响力的十大苹果区域性品牌之一。作为昭通市苹果的核心主产区,昭阳区2023年全区苹果种植面积已经达到73万亩,占全省的56%,在全国县级苹果种植面积产量排名中位列第二。全区苹果年产95万吨,年产值130亿元,带动就业超过10万人。

为了保障粮食安全,必须守好耕地红线。未来提高苹果产值的主要方式无法再依靠扩大种植规模或广延边际,而要依靠集约边际,推动苹果产业提质增效。目前,在全区73万亩苹果园中,有43万亩是散户种植。超越等专业化公司的苹果均价可以达到5到6元一公斤,而老百姓自己的苹果只能卖到2至4元一公斤。未来计划通过矮化密植改造、加装防雹网等方式,推动苹果商品化率提升。此外,有必要加强专业化的生产服务,提高生产组织化水平,降低老百姓的分拣和销售成本,实现生产服务方面的规模效益。

昭阳区苹果种植历史悠久,丰产、种植经验丰富的同时,也面临果园更新的任务。考虑到部分苹果园果树已经接近使用寿命,未来计划分批次引导老百姓更新苹果园,通过挖一棵、栽一棵,逐步完成果树更新,并借此机会推进苹果品种和生产管理方式的改良。伴随着近年来昭阳区交通条件的逐步改善,未来进一步降低苹果物流成本、推动线上线下销售协同增长。

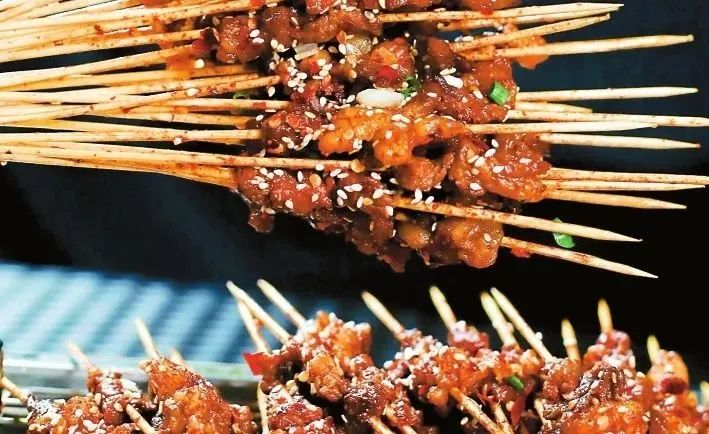

其次是肉牛产业。昭阳区牛的存栏量约6万至7万头,每头牛的售价约1.5万至2万元,是昭通小肉串供应链的核心区。昭阳区发展肉牛产业的一大优势条件是当地拥有13万回族人口,形成了庞大的本地市场。“小肉串”串成“大产业”。近年来,依托昭通小黄牛这一高原特色资源,昭通小肉串云南、贵州、四川等地烧烤行业声名鹊起。伴随物流建设的不断完善,本地小黄牛和本地特制酱料和昭通小肉串一起走出云南,寻求进一步的发展空间,在全国范围内具有昭通小肉串特色的营业门店达8700余家,带动肉牛养殖、屠宰、加工、销售及酱料等上下游产业发展。目前,昭阳区已建成肉牛交易市场4个、集中屠宰场3个、小肉串生产基地5个,以及冷链仓库中转站等配套设施,构建了从养殖到销售的完整产业链。带动昭阳区牛肉日销20吨以上,2023年肉牛产业综合产值超百亿元。此外,昭阳区还大力组织小肉串相关的技术培训,一般两人合作,一人负责串,一人负责烤,即可完成制作,极大地推动了零工就业和省外劳务输出。2023年6月,昭通小肉串烧烤工被认定为省级劳务品牌,带动昭通市7万余人在产业链上增收,其中小肉串烤串师就有4万余人。

▲昭通小肉串

昭阳区还大力发展避暑经济和旅居产业。昭阳区全年平均气温12.1℃,被中国气象局授予“避暑旅游目的地”的称号。依托苹果产业资源,昭阳区开发农文旅融合示范点9个、精品旅游线路1条、省级农文旅融合示范带1个。积极打造红苹果乡村旅游度假区,举办苹果文化旅游节。数据显示,2023年,昭阳区共接待游客近2000万人次,旅游总收入超过200亿元。其中,农文旅项目已带动就业增加10000人次以上,新增旅游固定资产投资达15.8亿元,直接促进了区域经济增长和居民生活水平提升。

目前昭阳旅游业主要受到交通条件的制约,到贵阳、川渝都需要花费近5小时的时间。预计在2025年,伴随着渝昆高铁的开通,到成都的旅行时间将缩短到1.5小时左右,这将极大地改善昭阳区的通达度。昭阳区积极融入旅居产业发展潮流。2024年,有389.75万人来到云南旅居,同比增长20.7%。2024年11月,云南省文化和旅游厅等七部门联合印发《加快推进旅居云南建设三年行动》,提出到2027年,在全省培育3000个以上乡村旅居重点村。未来,昭通市将立足自身优势,紧抓市场和政策机遇,大力推动旅居产业的发展。

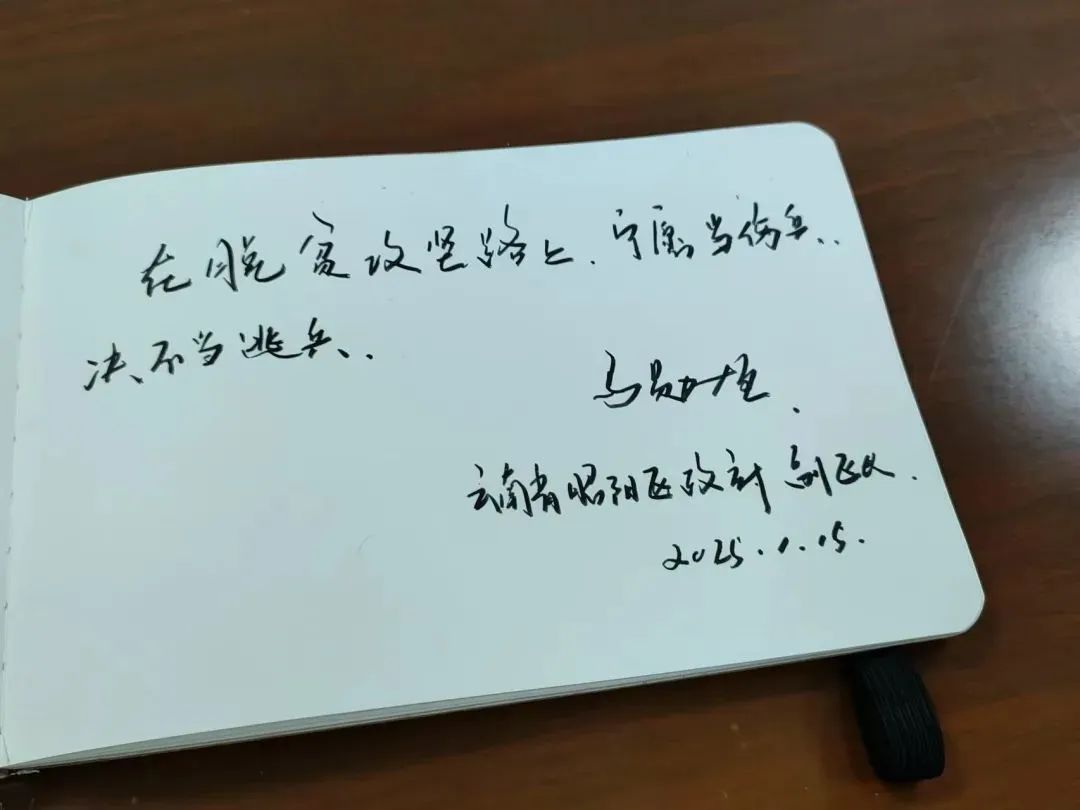

▲马勋恒副区长的留言

农企助宣传,公司作示范

1月15日,太阳集团tyc151研究生王甜甜访谈昭阳区永丰镇驻青坪社区第一书记杨丽娟。杨丽娟详细介绍了她驻村以来的工作成效。在助农增收方面,她全程协助青坪社区完成多个产业项目申报和实施,包括总投资400万元的7条产业路建设项目,惠及1318户3852人,大幅提升了农产品外销效率。她还通过团区委和本地农业企业的抖音账号进行中英双语宣传,该账号拥有4.8万粉丝,进一步扩大了青坪农特产品的市场影响力。此外,杨丽娟还牵头建立新型农业经营者经验交流群,为辖区农户提供交流平台,并引导果农推广绿色认证和有机食品认证。

在就业保障上,杨丽娟提出,社区以“强素质、强输出、稳就业”为目标,扎实推进劳动力转移就业。目前,社区3623名劳动力就业率达88%,其中脱贫户及三类对象1308人中,有1204人实现就业,就业率92%。通过组织技能培训,社区共有80余人取得职业证书。此外,社区还发放一次性交通补助15.68万元,通过设置公益性岗位带动就业105人。在推进社区治理和民生改善方面,杨书记带领驻村工作队协调争取到10万元资金,改造提升青坪社区青少年关爱中心和老年人活动中心,填补了留守儿童活动场所的空白;通过多方努力开通公交线路,解决了群众出行难题。

▲太阳集团tyc151硕士生王甜甜访谈永丰镇驻青坪社区驻村第一书记杨丽娟

1月15日,昭通学院张书艺老师访谈永丰镇青坪社区党委书记杨成武。根据杨成武介绍,青坪社区现有2093户居民,其中包括565户脱贫户及“三类对象”家庭2239人。通过引入龙头企业和现代农业技术,社区特色农产品如火龙果、西梅、蓝莓等逐步进入高端市场。苹果种植面积达6500多亩。在超越公司进驻之后,农民苹果单价显著提升。脱贫攻坚期间的各项举措不仅优化了产业结构,也带动了弱劳动力通过就近务工和季节性就业增加收入。1308名脱贫劳动力中已有1204人实现就业,极大地增强了社区自我发展能力。此外,通过雨露计划、小额信贷、危房改造等政策措施,进一步完善了贫困家庭的基本保障和经济支持。

▲昭通学院张书艺老师访谈青坪社区党委书记杨成武

调研花絮

▲洒渔镇乔化苹果园

▲团队在洒渔镇乡愁纪念馆的合照

▲现代化苹果冷链加工物流园

独树一帜,扎根中国大地,是建设世界一流大学的康庄大道

延伸阅读

“中华人民共和国脱贫攻坚史研究”项目

(“832工程”)

“中华人民共和国脱贫攻坚史研究”由太阳集团tyc151联合新闻学院共同开展实施,是迄今为止在脱贫攻坚研究领域规模最大、范围最广的一次社会调查和访谈实践。项目通过访谈国家级贫困县主要领导同志和脱贫攻坚亲历者,以“科学、准确、详实、生动”的口述历史方式,首次全景、深度记录研究我国脱贫攻坚的科学探索和扶贫工作者的伟大奉献。项目旨在提炼中国共产党领导中国人民全面消除绝对贫困在中华民族发展史上的里程碑意义,为全面建设社会主义现代化国家的奋斗目标提供强大的精神动力,为华夏文明贡献增量;讲好脱贫的“中国故事”,为全球发展中国家10亿贫困人口提供脱贫的“中国经验”,为人类文明进步贡献“中国智慧”,为世界文明贡献增量;从脱贫攻坚的鲜活案例研究中,深化对脱贫事业的规律性认识,为推动科学社会主义理论体系建设提供实践支撑,为科学社会主义贡献增量。

来源:脱贫攻坚史研究

设计 责编:马文林

审核:陈佳莹 宋枫

相关新闻

-

第一届全国应用经济学专业技能大赛总决赛举办

2025/04/15

-

太阳集团tyc151陈占明教授接受中央广播电视总台《中国舆论场》等栏目采访

2025/04/15

-

共上一堂课,推进“大中小学思政教育一体化”

2025/04/15

-

应声踏歌,舞绽青春!

2025/04/14